SCRIVEVA: “ SEI SOLO: È UN CERCHIO CHIUSO.

Milo De Angelis

MA UNA VOLTA PUOI APRIRLO,

MAGARI CON LA CHIAVE PIÙ FALSA”

Da qualche tempo uno spettro si aggira per lo yoga, un fantasma che sobilla gli animi, li incita a gettarsi nella mischia per una causa giusta e sacrosanta che come sempre, se si oltrepassa il limite, rischia di trasformarsi in crociata, o più probabilmente in farsa.

Ogni giorno appaiono proposte di ‘nuovi’ yoga, e non parliamo solo di quegli stili e varianti a volte bizzarri che affollano gli articoli lifestyle alcuni dei quali sembrano inventati apposta per far saltare i nervi ai puristi e acchiapparne i clic: yoga con la capra, con il gatto o con il coniglio, con la birra e con il vino o con la bestemmia non sono invenzioni iperboliche di chi scrive ma alcune delle tante amenità che passano nell’Internet ogni giorno.

Ma parliamo anche, più in generale, di tutte quelle evoluzioni e ibridazioni che più o meno velatamente cercano di accostare alla disciplina un pubblico che forse non sarebbe molto interessato allo yoga di per sé, ma all’intrattenimento ludico motorio in generale nel palinsesto delle palestre.

Questo ventaglio di offerte prolifera in un contesto già affollato di etichette, che confondono il povero neofita con una pioggia di attributi che abbagliano e spesso offuscano il sostantivo: cosa sceglierò tra yoga dinamico o statico, dolce o aspro, ginnico o meditativo, ghiandolare o molecolare, acquatico o incendiario, ridanciano o piagnone, ovarico o gonadico?

Ecco dunque che dall’altro lato della barricata (immaginiamo una barricata eretta per l’occasione) ogni tanto qualcuno perde la testa. E fin qui è del tutto comprensibile: dedichi anni a lavorare un respiro, un rilascio muscolare, ad affinare l’attenzione, hai studiato e hai fatto centinaia, forse migliaia di chilometri; magari insegni e i tuoi allievi sono pochi, però noti con soddisfazione che piano piano cominciano a provare piacere nel silenzio, nell’ascoltarsi, li vedi trovare un nuovo equilibrio.

Poi però una palla luccicante rimbalza in mezzo alla sala e assorbe tutta l’attenzione: direi che un’imprecazione è del tutto comprensibile.

Il diavolo (mettiamo che ne esista uno) ama però nascondersi nei dettagli e non devi domandarti tanto cosa stia facendo e perché, ma dove andrai a inciampare mentre sei occupato a domandartelo. Così, immancabilmente, il lamento per i mala tempora si inoltra nel terreno scivoloso del “quando c’era LVI”, ed ecco l’appello alla pietra angolare di uno yoga tradizionale millenario, monolitico, tramandato parola per parola da autorità che hanno la certezza millimetrica di cosa sia yoga e cosa non lo sia, senza ammissione di deroghe.

Una volta – non duemila anni fa, ma diciamo una ventina – sì che si sapeva cosa fosse il vero yoga; Patanjali era ancora vivo e non mancava di farsi vedere nelle sale allestite nelle cantine e nelle mansarde, nei dojo puzzolenti di piedi, elargendo sguardi di approvazione.

La voce del giusto, in realtà, abbaia contro un un uomo di paglia, perché quasi ogni insegnante e/o praticante di yoga si dichiarerà, se interpellato, a favore della tradizione, dei tempi andati, come non essere d’accordo? Così, l’appello al vero yoga diventa un tòpos della letteratura mainstream, sempre più influencer avvertono lo yoga non sia solo posizioni acrobatiche sui social, in didascalia alle proprie foto acrobatiche sui social: quello che vedete non è soltanto un corpo, ma ho tutte e otto le membra, dietro di me, dello yoga classico.

Ora, anche ammettendo che il vero yoga di cui sopra esista (ma non serve nemmeno elencare la quantità di scuole diversissime tra loro che dichiarano di interpretare alla lettera Patanjali), 1(a questo proposito inviterei per approfondimenti alla lettura di un articolo dello scorso anno di Andre R. Jain. mi viene in mente di un tale, pochi anni fa, che vantava di praticare uno yoga “Indiano al cento per cento”. Qualcuno gli fece notare: “Ma tu sei italiano”. “Ma che c’entra” fu la replica, dopo attimi di imbarazzo. E invece c’entrava eccome.

In primo luogo perché lo yoga implica la rimessa in discussione dei ruoli di soggetto e oggetto. La vera questione non è tanto l’impostura nello yoga che pratichi. La questione è che l’impostura sei tu, e lo yoga può servire nella misura in cui lascia emergere le città di cartapesta, se non diventa un’altra scenografia che sostituisce la precedente.

Lo yoga è sicuramente falso quando diventa un nuovo ruolo da interpretare, e questo può valere tanto per il pagliaccio vestito all’orientale quanto per quello con gli yoga pants coordinati al tappetino e alla borraccia alla moda. Vedere la pagliacciata e la necessità di una pagliacciata è yoga.

In secondo luogo, e di conseguenza, non dobbiamo mai dimenticare che il ‘vero yoga’ per quanto ligio alla (supposta) tradizione è comunque qualcosa che è stato nella migliore delle ipotesi tradotto, trasposto e adattato in contesti molto diversi rispetto a quelli in cui è nato. Corpi, mentalità, aspirazioni e imposture profondamente differenti (e per questo inviterei a leggere le interviste a Daniela Bevilacqua e a Marco Passavanti). Quando ciò è stato fatto in buona fede, è nella convinzione che malgrado le abissali differenze vi sia comunque un nucleo comune a cui parlare, una domanda di fondo condivisa dall’essere umano a cui lo yoga può fornire qualche suggerimento.

E come in ogni traduzione, ci si trova spesso di fronte al dilemma tra una fedeltà letterale al testo originario, che produce un dettato filologicamente ineccepibile ma nel nuovo contesto inerte rispetto a quella domanda di fondo; e tra una infedeltà forse discutibile ma che almeno prova a toccare le corde, a far vibrare la nota, o meglio, nel nostro caso, ad accostare al silenzio tra le note, a spostare l’attenzione dalle cose allo spazio tra le cose, quello slittamento da contenuto a contenitore che in fondo potrebbe essere indizio molto più rivelatorio di tante appropriazioni indebite dell’Assoluto proprio da parte di chi si proporrebbe preservarlo.

Le manifestazioni più commerciali dello yoga dovrebbero strapparci al massimo un sorriso, almeno fin quando non fanno male a nessuno: chi si dedica seriamente a questa disciplina dovrebbe sapere che non rientra tra i destinatari di queste proposte (né lui né i suoi potenziali allievi, se la sua preoccupazione è di perdere clienti). Ma lo yoga degli Ayatollah è la brace dopo la padella, è correggere un refuso erigendo l’errore stesso a religione.

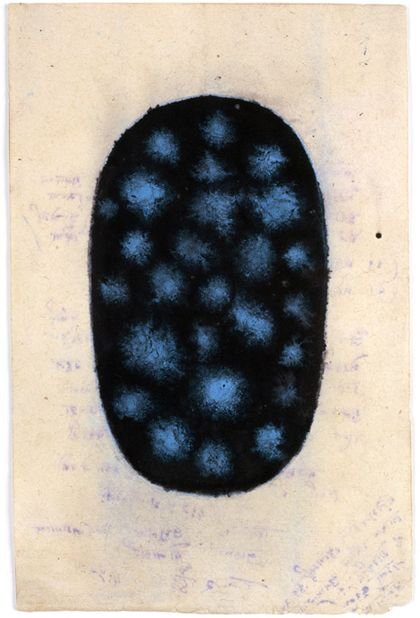

Facciamo quindi pace con noi stessi: il vero yoga non esiste e dovremmo ringraziare ogni giorno per questa infinita possibilità di falsificazione. Il falso yoga esiste, invece, ogni volta che cerchiamo metterci sopra il cappello con il fervore dei giusti.

Le preghiere sgrammaticate, a volte, giungono a destinazione più velocemente.

Note

| ↑1 | (a questo proposito inviterei per approfondimenti alla lettura di un articolo dello scorso anno di Andre R. Jain. |

|---|