Secondo una intuizione del tantrismo del Kaśmīr medievale ancora poco esplorata, lo stupore meravigliato di fronte all’opera d’arte è esperienza del sacro; sacro che attraverso questa breccia può essere colto in ogni aspetto della vita ordinaria.

Leggiinterviste

India immensa idea: intervista con Milo De Angelis

Ciò che stupisce di Milo De Angelis – ed è il motivo per cui lo interpelliamo su queste pagine – è come attraverso lo scavo poetico abbia sondato la profondità di quel confine indicato dal suo amato Nisargadatta, soglia o ferita a seconda dei punti di osservazione, senza mai perdere lo stupore di chi apre gli occhi per la prima volta, e assumendosi tutti i rischi di constatare la finitezza dell’io di fronte all’ignoto.

LeggiYoga, o la (re)invenzione di una tradizione: intervista a Marco Passavanti

Per questa intervista ho voluto rispolverare L’invenzione della tradizione, lettura che risale ai miei ormai lontani anni come studente universitario, perché è un titolo che ricorre spesso nella mia mente quando si parla delle origini dello yoga e dei suoi spesso fumosi rapporti con la pratica odierna. La raccolta di saggi curata da Eric J. Hobsbawm […]

LeggiLo yoga visto dai sadhu: intervista a Daniela Bevilacqua

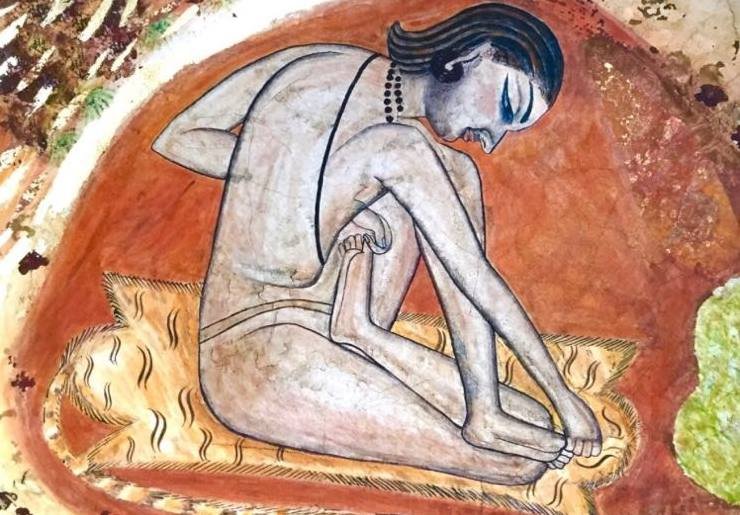

Daniela Bevilacqua è un’indianista che sta svolgendo una importante e per molti versi inedita ricerca etnografica presso gli ordini ascetici più anticamente legati alla pratica dello yoga.

Leggi