Per questa intervista ho voluto rispolverare L’invenzione della tradizione, lettura che risale ai miei ormai lontani anni come studente universitario, perché è un titolo che ricorre spesso nella mia mente quando si parla delle origini dello yoga e dei suoi spesso fumosi rapporti con la pratica odierna. La raccolta di saggi curata da Eric J. Hobsbawm […]

Leggiiyengar

Ridimensionando lo Iyengar che è in me

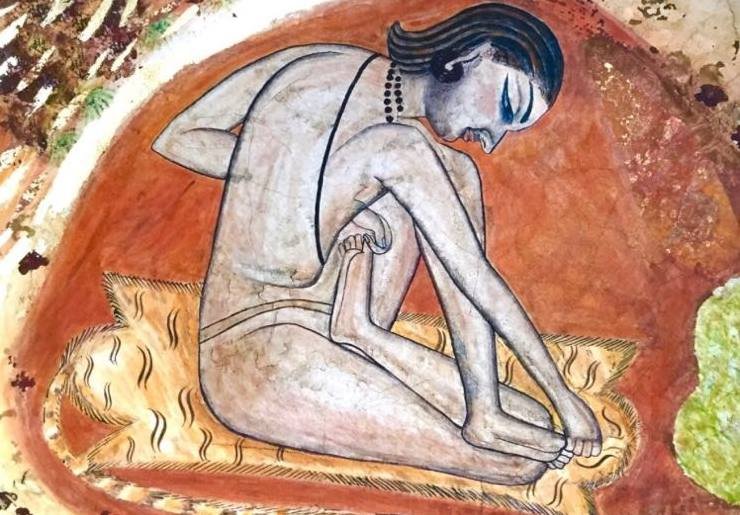

Ovvero dell’autorità, dell’idealismo, dell’irrealizzabile perfezione che sfugge sempre più in là per chi cerca di allinearsi a un solo piano. C’è un’immagine che mette a confronto il giovane B. K. S. Iyengar del 1934 e quello ottuagenario del 2003. Il titolo celebra quasi sovieticamente i progressi compiuti negli anni nel perfezionare Utthita Trikonāsana, la posizione […]

Leggi