Per questa intervista ho voluto rispolverare L’invenzione della tradizione, lettura che risale ai miei ormai lontani anni come studente universitario, perché è un titolo che ricorre spesso nella mia mente quando si parla delle origini dello yoga e dei suoi spesso fumosi rapporti con la pratica odierna. La raccolta di saggi curata da Eric J. Hobsbawm […]

LeggiJames Mallinson

Yoga as seen by sadhus: interview with Daniela Bevilacqua

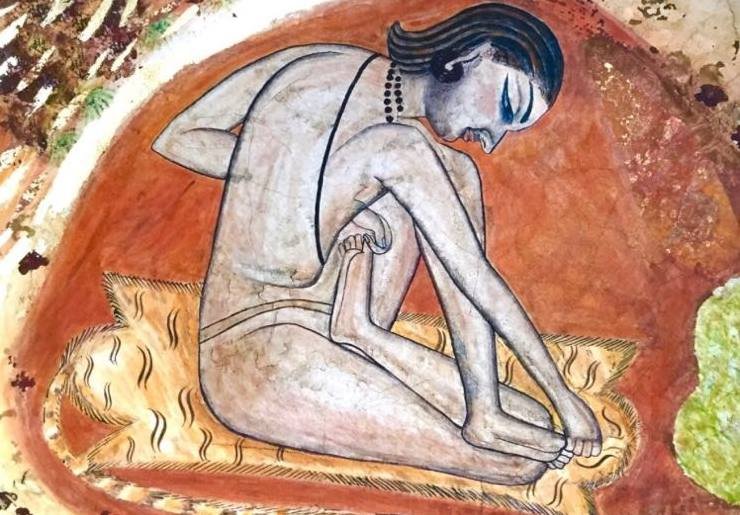

Daniela Bevilacqua is an Indianist who is carrying out an important, and in many ways unprecedented, ethnographic research among the ascetic orders traditionally linked to the practice of yoga in the ancient times.

LeggiLo yoga visto dai sadhu: intervista a Daniela Bevilacqua

Daniela Bevilacqua è un’indianista che sta svolgendo una importante e per molti versi inedita ricerca etnografica presso gli ordini ascetici più anticamente legati alla pratica dello yoga.

Leggi