Ci siamo accorti che dopo molti anni e fiumi di parole mancava su questo blog un articolo che parlasse della meditazione in termini basilari, senza omettere gli aspetti più pratici per chi volesse accostarsi a questa pratica che singolarmente prevede – o mira a – l’assenza di attività. Mancanza quasi imperdonabile, visto che l’argomento stesso esige che nulla sia scontato o banale e che ogni volta si parta come la prima.

Con questo articolo vogliamo quindi colmare la lacuna, con l’intento di fornire degli elementi-chiave con cui orientarsi, con la consapevolezza che anche questa è una bella responsabilità, perché nella meditazione come nella realtà non ci sono livelli: la versione per principianti contiene già il tutto.

Ovviamente, è scritto ‘con parole nostre’ e riflette delle esperienze particolari senza la pretesa di essere definitivo: avremo modo di tornare su tanti altri aspetti che qui abbiamo tralasciato di approfondire.

Abbiamo però voluto, in un epoca in cui tutto deve avere un attributo o un brand o una firma, cercare di attenerci all’essenziale. E se la lunghezza di questo articolo potrebbe sembrare in contraddizione con quest’ultimo intento, ci sia perdonato almeno il fatto che è scritto in forma di guida, e come tale può essere letta o consultata a proprio piacimento.

Indice dei contenuti

Cos’è la meditazione?

Iniziamo con una precisazione che è meno puntigliosa di quello che sembra: diciamo di ‘meditare’, ma meditare non è un’azione. Sarebbe forse più corretto dire che la meditazione è uno stato, ma anche questo è vero fino a un certo punto, perché lo ‘stato’ in questione non è un’alternativa a ‘sono contento’, ‘sono arrabbiato’ o ‘ sono ansioso’. Ecco, se vogliamo trovare una collocazione alla meditazione è nello sfondo. Meditare significa fare un passo indietro, slittare dalla mischia dei vari stati che ogni giorno attraversiamo allo sfondo sul quale appaiono.

Attenzione però: ciò non implica che si diventi insensibili, ma che si scopra che oltre alla parte di noi che partecipa ai moti dell’anima, ce n’è un’altra che rimane quieta. Qualunque cosa accada e anche se momentaneamente ci lasciamo travolgere dagli eventi, quello sfondo rimane immobile.

Il primo passo, forse l’unico, è accorgersi di questo sfondo, che si insinuerà inizialmente come una sensazione vaga, appena un presagio che tuttavia agirà sotterraneamente. Accadrà poi, forse, che all’improvviso, come compiendo una capriola, la scena si ribalti. Ma ciò si verificherà per ragioni non computabili e non garantite, e poco si presta a una riproducibilità tecnica, anche se può diventare molto familiare. Però non corriamo troppo in avanti e dedichiamoci allo scopo della pratica meditativa, ovvero a preparare il terreno.

Perché, se meditare può sembrare difficile, se ci sembra che l’attenzione vaghi, la consapevolezza dello sfondo, pur per brevi tratti, produce alcuni cambiamenti di risonanza immensa, anche se in principio potrebbero addirittura passare inosservati.

Innanzitutto sarà più difficile ‘avere una brutta giornata’ perché qualcuno ci ha fatto arrabbiare o perché le cose non sono andate come avremmo voluto. In altre parole, mentre continueremo a vivere con intensità le emozioni (perché non possiamo vivere senza) tenderà ad affievolirsi il loro strascico di rimuginio e ruminazione. In modo complementare, la consapevolezza dello sfondo ci regalerà quella che Hervé Clerc ha chiamato profondità strategica, ovvero una zona “in cui ripiegare in caso di sfondamento nemico”, il che è un grande vantaggio, ad esempio in tempi in cui si fanno sempre più aggressive le incursioni psichiche di un sistema informativo basato sulla monetizzazione della paura.

In secondo luogo, scopriremo che il collegamento con la nostra parte in quiete è ciò che rende le esperienze piene, significative. Proveremo meno necessità di riservarci valvole di sfogo basate unicamente sullo stordimento, sul ‘bere per dimenticare’, mentre scopriremo che anche le esperienze più comuni, come camminare o il semplice ‘respirare’, sono fonti di piacere e di rigenerazione. E anche quando ci dedicheremo a godimenti più intensi, avremo l’occasione di trovarvi uno spontaneo equilibrio.

In terzo luogo, probabilmente ci accorgeremo di provare più raramente noia, scoprendo che quest’ultima non dipende dalla monotonia della situazione, ma dalla nostra mente che continua a vagare. Del resto, meditare – o meglio, come vedremo, la pratica formale della meditazione – significa allenarsi ad andare oltre la paura della monotonia. John Cage, che nelle sue composizioni esplorò molto la ripetitività e il silenzio, citava un detto Zen: “Se una cosa vi annoia per due minuti, provate con quattro; se vi annoia ancora, provate con otto, sedici, trentadue minuti e così di seguito. Potrà succedervi che non sia affatto noioso, ma che diventi anche molto interessante.”

Ecco, con questo proverbio potremmo anticipare una definizione provvisoria della pratica formale della meditazione, che contiene già la risposta a una domanda non ancora espressa ma che sicuramente giace in attesa di essere formulata: quanto meditare? Meditare è dedicarsi a qualcosa di apparentemente noioso finché non è più noioso. Se prepariamo il terreno con la giusta cura, la missione potrebbe dichiararsi compiuta molto prima del previsto.

Quanti tipi di meditazione esistono?

Le parole si diramano in innumerevoli significati, anche quando la realtà a cui alludono è una sola.

Meditare significa sia coltivare lo ‘stato’ di attenzione consapevole dello sfondo che abbiamo descritto nel paragrafo precedente, sia praticare una tecnica che lo favorisca. È in quest’ultimo senso che esistono diversi tipi di meditazione, ovvero diverse tecniche meditative, mentre nel primo, quello più essenziale, la meditazione non ha attributi. Può differire il quadro di riferimento (religioso o non religioso, filosofico o addirittura psicoterapeutico), ma la sostanza non cambia: meditare ha a che vedere con il silenzio, le tecniche sono i mezzi per propiziarlo.

Un’altra distinzione utile a livello pragmatico è tra la pratica formale e la pratica informale della meditazione. Nel primo caso si dedica un tempo definito e in un certo senso ritualizzato alla pratica, generalmente seduta, nel secondo caso si tratta invece di introdurre degli elementi di attenzione nella vita di tutti i giorni, delle pause, delle interpunzioni che mettano in evidenza la permeabilità del vissuto allo sfondo: ad esempio, dedicando i momenti solitamente ‘a perdere’ come gli spostamenti o i lavori ripetitivi per prestare attenzione alla sensazione del peso che si trasferisce da un piede all’altro, o al respiro.

La pratica formale e la pratica informale sono entrambe importanti e cooperano tra loro: potremmo accorgerci, in effetti, che in momenti del tutto privi di intenzione emergano ‘stati’ a pieno titolo meditativi, e ciò accade in parte grazie al fatto di aver speso del tempo nella pratica formale, in parte alla propensione di ogni essere umano verso questi stati: non a caso, la quiete meditativa è spesso definita stato naturale della nostra mente.

Pratica formale e pratica informale sono quindi indispensabili per prendere consapevolezza che la meditazione non riguarda solo un ambito e un tempo circoscritti, ma l’intera nostra esistenza.

Tra le pratiche formali di meditazione, le più comuni sono quelle che prevedono di sedersi nell’immobilità e nel silenzio. Esistono forme di meditazione in movimento, o che prevedono l’uso della voce per il canto o la recitazione esteriore di mantra, esistono tecniche di visualizzazione estremamente complesse e sofisticate, ma tutte trovano naturale sbocco nella meditazione seduta silenziosa e senza contenuti. Ed è proprio una forma molto essenziale di quest’ultima che andremo a vedere nel dettaglio in questo articolo.

Come meditare seduti. Alcune questioni tecniche

La posizione seduta

Perché ci sediamo? La risposta potrebbe essere: perché abbiamo le gambe! I nostri arti inferiori, che ci portano in giro per il mondo, hanno bisogno di essere messi a riposo per raccoglierci ma al tempo stesso senza sprofondare nel sonno. Tra la posizione in piedi, espressione massima dell’attività, e quella sdraiata, la posizione seduta ci consente di collocarci in uno stato di quiete vigile.

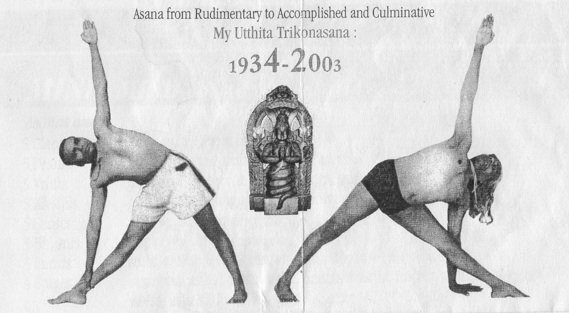

Ai fini della pratica meditativa, la posizione seduta deve consentire al corpo di stabilirsi e di stabilizzarsi, trovare un ‘seggio’ (è il significato originario di asana) sufficientemente comodo ma non passivo, in modo che il corpo non sia da disturbo ma si offra come uno strumento musicale al soffio e alla percezione.

Il requisito fondamentale della posizione seduta è che permetta al bacino di ancorarsi al suolo (sul cuscino, sulla panca o sulla sedia), in modo che la colonna vertebrale possa slanciarsi verticale, ricettiva come un’antenna. In questo c’è già l’insegnamento fondamentale espresso ad esempio dalla Tradizione Cinese con la triade Terra-Uomo-Cielo: entrare in contatto con ciò che è elevato non implica astrarsi ma al contrario radicarsi nel Reale fin negli aspetti più terreni.

Tutto ciò che segue in questo paragrafo sono dettagli che favoriscono questa direttiva oppure devono essere trascurati.

Le gambe

La posizione seduta classica è a gambe incrociate, generalmente con il supporto di un cuscino che, sopraelevando le anche rispetto alle ginocchia, permetterà così alla spina dorsale di verticalizzarsi senza eccessivo sforzo grazie a una leggera anteroversione del bacino, come nella figura qui accanto. Ma nel caso in cui la posizione a gambe incrociate non sia praticabile, sono possibili posizioni alternative: dalla posizione di seiza sui talloni, eventualmente attenuata con una apposita panchetta, alla seduta su una comune sedia, possibilmente senza appoggiare la schiena.

Spalle, braccia, mani

Il peso delle spalle si fonde nei gomiti, il peso dei gomiti nei polsi, quello dei polsi nelle mani. Il loro riattivarsi sarà oggetto di attenzione durante la meditazione. Attenzione, però: le spalle non ricadono in avanti chiudendo il petto, ma sono aperte. Le mani possono essere appoggiate semplicemente con i palmi sulle cosce o sulle ginocchia, o in una mudra.

Il tema delle mudra per le mani e nello specifico per la meditazione è enorme e non può essere affrontato qui troppo nel dettaglio; per ora basti accennare che le nostre mani e in particolare le piccole estremità delle dita possono disperdere l’attenzione o aiutare a mantenerla vigile a seconda della loro configurazione.

Durante la pratica meditativa, quando le mani sono a riposo dalle attività pratiche, la sensibilità energetica delle mani può fiorire in modo particolarmente netto, a volte attraverso sensazioni di intenso formicolio o di espansione. Possiamo semplicemente rivolgere i palmi verso l’alto e ascoltare il dispiegarsi di questo fenomeno senza intervenire, oppure (o in seguito) assumere una forma particolare, che servirà da supporto per la nostra meditazione. In appendice a questo articolo descriviamo tre mudra per la meditazione tra le più conosciute.

La colonna vertebrale e la testa

Mentre le gambe e le braccia sono passive, la colonna vertebrale è attiva ma leggera.

Il basso ventre avanza leggermente, come se spingesse dolcemente un palloncino in avanti. Ciò permetterà alla linea che sale fino alla gola (che corrisponde più o meno al vaso di concezione nella Medicina Tradizionale Cinese) di estendersi dolcemente, restituendo il giusto spazio al plesso solare (l’area compresa tra l’ombelico e lo sterno), spesso compresso, e permetterà alla gabbia toracica di aprirsi frontalmente in modo naturale.

Il mento è leggermente ritratto verso la fossetta tra le clavicole. Quest’ultimo particolare è da comprendere correttamente: non si tratta di piegare la testa in avanti, verso lo sterno, ma di stabilizzarla producendo una leggera estensione (non una flessione!) del tratto cervicale, che sarà percepibile in tutto il resto della colonna.

Quest’ultima, grazie agli accorgimenti finora descritti, si troverà in una posizione equilibrata di minimo sforzo, come se la verticalità preesistesse alle vertebre stesse e bastasse sintonizzarsi sulla sua frequenza per ricevere il suo sostegno come un ‘raggio traente’ (la colonna vertebrale è infatti una struttura autoportante, nel momento in cui le tensioni non inficiano il suo equilibrio intrinseco).

La posizione non è una somma di particolari

Attenzione però: malgrado la mole di informazioni fornite potrebbe suggerire il contrario, la posizione non dev’essere una somma di particolari. Ancoraggio del bacino e percezione di verticalità devono essere immediati e non frutto di uno sforzo eccessivo o artificioso. Pertanto, è meglio una posizione imperfetta, ma con il giusto equilibrio tra agio e leggero impegno, piuttosto che una posizione impeccabile ma rigida.

Il consiglio è quindi di imbastire una posizione che complessivamente segua le direttive riportate più sopra, ma senza accanirci troppo: ci sarà modo, col tempo, di scoprire l’importanza dei dettagli. Ma soprattutto ne andrà verificata di persona l’effettiva validità: cosa cambia nel mio clima mentale se ho le spalle chiuse o aperte? E se ho il mento spinto verso l’alto, la testa che cade in avanti oppure in perfetto equilibrio in cima alla colonna?

Trasferiamo ora queste impressioni nella vita di tutti i giorni, riformulandole in modo però naturale e non letterale: magari, seduti in ufficio, potremmo notare come l’insofferenza sia alimentata da posture difensive che però ci impediscono anche di respirare liberamente; forse, camminando, ci accorgeremo di esprimere l’affaticamento tramite compensi più espressivi che funzionali.

Come già accennato, i momenti più noiosi, come gli spostamenti da un luogo all’altro, saranno occasioni di ascolto e di approfondimento di inesauribile ricchezza. Ovviamente, cercheremo di essere discreti e di non perderci tra le nuvole, perché anche interagire con l’ambiente e con gli altri in modo adeguato è strumento di meditazione, al di fuori dei momenti di pratica formale.

L’ascolto del corpo

Il corpo è uno strumento percettivo che attraverso la posizione ci orienta verso il silenzio. L’ascolto del sovrappiù di sforzo e di attività che ancora persiste o risorge nelle gambe, nelle braccia, nel volto (così come nel respiro, come vedremo) sarà una guida per la meditazione che lascerà ben poco spazio alla noia e ai pensieri.

Non focalizziamoci però sulla singola tensione e non cerchiamo di scioglierla se si rifiuta di mettersi a riposo, perché ciò che persiste come rigidità è alimentato anche dalla nostra opposizione: se ci ostiniamo a voler sciogliere un nodo, tutta la nostra energia convergerà su quel punto.

Se invece allarghiamo la nostra esplorazione alle aree circostanti, comprendendo via via tutto il corpo, e ancora più in là della nostra pelle, il contatto al suolo e lo spazio che ci circonda, la sensazione del corpo si diluirà via via divenendo più malleabile, rarefatta, e in essa tutto ciò che respingevamo verrà riassorbito. La stessa cosa accadrà ai nostri pensieri.

Il respiro

Una volta assestata la posizione, il respiro è il nostro principale punto di riferimento, sia perché il respiro è espressione della nostra attività mentale e quindi dalle sue alterazioni possiamo constatare l’acquietarsi o l’impennarsi dei pensieri; sia perché attraverso il respiro possiamo ricondurre la mente in acque più tranquille.

Ricordiamoci innanzitutto che stiamo meditando e non eseguendo un esercizio di respirazione/pranayama. La differenza è fondamentale: mentre negli esercizi di pranayama detteremo al respiro un ritmo volontario (seppur mantenendo la radice nel respiro naturale, come descritto in un articolo precedente), nella meditazione sarà invece il respiro stesso a dettare il ritmo alla mente.

Pertanto, non estenderò il respiro molto oltre le sue fasi naturali, ma lascerò che ciò avvenga spontaneamente. E anche se utilizzerò delle blande tecniche, avrò cura di intervenire solo lo stretto indispensabile e di vigilare affinché il respiro non si irrigidisca: e lo farà, certamente, ogniqualvolta la mente cercherà di imporsi, di appropriarsi del momento protocollandone la spontaneità.

Sentirsi respirare

Innanzitutto prenderemo consapevolezza che stiamo respirando. Ad esempio, ascoltando il suono e la sensazione tattile dell’aria che sfiora le narici, il movimento delle coste, del diaframma, del ventre, la facilità o lo sforzo nel passaggio attraverso la gola.

Potrà succedere che, in un primo momento, si abbia l’impressione di non sentire nulla. Ciò dipende sia dal fatto che rivolgendo l’attenzione al respiro quest’ultimo si blocchi momentaneamente; sia, non meno importante, dal fatto che per sentire il respiro naturale dobbiamo prima fare silenzio e affinare i nostri sensi, dovendo ascoltare un fenomeno che normalmente è sovrastato dal rumore sia mentale sia letteralmente acustico. Ed è proprio per questo che l’ascolto del respiro naturale è un potente strumento di ‘ancoraggio’ al momento presente.

Sentirsi respirare significa ascoltare il proprio corpo che respira, come se stessimo ascoltando qualcun altro respirare. Un buon metodo per allenarsi a farlo è proprio ascoltare una persona vicino a noi che respira, magari nei momenti di riposo. Sento il mio compagno, la mia compagna o anche un animale e seguo il suo respiro: non anticipo, non ritardo, non estendo, ma seguo e ascolto l’armonizzarsi di due respiri.

Il respiro addominale

Il secondo punto di attenzione è la respirazione addominale, impropriamente detta anche ‘diaframmatica’ (impropriamente perché il diaframma è sempre coinvolto in tutte le forme di respirazione, come abbiamo visto altrove). La respirazione addominale è una modalità di respiro in cui il ventre si rigonfia leggermente (senza esagerare!) nell’inspiro, mentre ritorna al volume di partenza nell’espiro. Anche se fisicamente l’aria non riempie il ventre, la sensazione è di una ‘pancia che respira’.

Questo avviene perché i muscoli addominali non esercitano una resistenza tale da impedire la discesa del diaframma (del suo tendine centrale) nell’inspiro, mentre accompagnano elasticamente la sua risalita nell’inspiro.

La respirazione addominale favorisce il rilassamento (in quanto stimola il nervo vago) ed è al tempo stesso espressione di rilassamento: il respiro si stabilisce nel bacino nel momento in cui non solo fisicamente, ma anche mentalmente, ci sediamo, troviamo sede nel bacino. Pertanto, non può essere approcciata in modo eccessivamente forzato.

Può succedere che per alcune persone sia difficile respirare con l’addome. Se il tentativo di farlo ci mette in difficoltà producendo tensioni, abbandoniamo ogni sforzo e torniamo ad ascoltare il respiro naturale o il corpo e osserviamo come può accadere che mettendo a riposo le spalle, o la mandibola, o ascoltando le anche sul cuscino, allentando una tensione là dove il corpo è più incline a cedere, anche nel respiro si possa liberare qualcosa.

In momenti di calma, poi, possiamo sdraiarci su un fianco, sul letto, e ascoltare il movimento spontaneo del ventre. Invece di analizzare la meccanica del movimento, ricordiamoci della sensazione, del sapore di quel respiro.

I riposi del respiro

Il respiro non ha soltanto due fasi. Così come non esistono solo le parole ma anche l’interpunzione tra le parole, così come non esistono solo le note ma anche i silenzi tra le note, le pause, gli spazi sono elementi altrettanto significativi quanto ciò che vanno a ritmare. Così, le pause alla fine dell’inspirazione e alla fine dell’espirazione sono essenziali.

Per abitudine mentale, i nostri ritmi non contemplano vuoti: non abbiamo finito un’occupazione che già stiamo pensando al prossimo modo con cui eviteremo di rimanere inattivi. Allo stesso modo, la massa dei nostri pensieri ci sembra indistricabile proprio perché si presenta compatta senza fessure, e così, manco a dirlo, il nostro respiro: nel momento però in cui cominciamo ad avvertire che ci sono degli intervalli, l’esistenza dello sfondo comincia ad essere percepibile.

Anche in questo caso, non si tratterà di forzare delle apnee, ma di lasciar giungere l’inspirazione e l’espirazione ognuna alla sua fine naturale. Contemplando l’attimo di silenzio che naturalmente si verifica alla fine di entrambe le fasi, quello spazio ancora una volta vivo in cui il mentale si trova privo di propulsione: dagli spazi tra i respiri agli spazi tra i pensieri il passo è molto più breve di quanto ci si aspetti, se si ha la delicatezza di non trasformare in azione le pause.

Su questo aspetto rimandiamo a due articoli pubblicati in passato: entrambi riguardano gli aspetti filosofici e pratici legati al respiro e al ruolo delle pause nella tradizione indiana: il primo si intitola Pranayama: vita, respiro morte e miracoli e l’altro è Pranayama, questo sconosciuto.

E ora?

Se ci è sorto spontaneo l’interrogativo: e adesso? cosa si fa? siamo sulla buona strada. La pratica meditativa comincia proprio da quel e quindi? che la nostra mente, così poco abituata agli spazi vuoti, non può fare a meno di domandarsi quando si rende conto che non ha nulla di cui occuparsi tranne che di stare dove si trova. Naturalmente, cercherà di fuggire, ma non si tratta soltanto di riportarla al presente; si tratta anche di cogliere come, più passano i minuti, più il centro di gravità, dentro di noi, si sposta dal proiettarsi altrove al rimanere qui.

Pochi istanti di immobilità, e le spinte centrifughe cedono un po’ di potenza, rimanere seduti diventa meno faticoso che andarsene via con la mente o col corpo. Il travaso è inizialmente di pochi milligrammi, ma quel che conta è cogliere questo travaso, che agirà nel tempo con la stessa solerzia della goccia d’acqua.

Questioni terra-terra: quanto meditare? E quanto è importante la routine? le app servono?

Se la meditazione può e deve penetrare nel tessuto della vita, se meditare è andare dritto al cuore irripetibile del momento, dobbiamo però anche interfacciarci con la realtà quotidiana che è fatta di cicli, di ritmi naturali e innaturali, in definitiva di ripetizione. Da un punto di vista strettamente pragmatico, soprattutto all’inizio, senza una routine anche i buoni propositi meditativi rischiano di rimanere travolti dal fiume ben più robusto delle contingenze quotidiane.

Pertanto, non è un contraddittorio trasformare la meditazione in abitudine quotidiana, ma è anzi una necessità. Può essere saggio, inizialmente, non imporsi periodi troppo lunghi e serrati. È importante però che siano costanti. Perciò, un buon obiettivo sarebbe cominciare con pochi minuti (ma abbastanza per ‘scoprire che ciò che sembrava noioso non lo era affatto’) per ampliare a venti-trenta minuti a seduta.

È importante non solo la presenza di una guida esperta, ma anche la compagnia di altri meditanti, perché anche il silenzio è contagioso e il suo apprendimento transita in gran parte per osmosi.

Le app per meditare? Riprendiamo una considerazione dall’articolo precedente riguardo alle tecniche di respirazione: se si trattasse di adeguare il respiro a un’equazione ritmica astratta, allora sì, una app che ci dettasse quel ritmo – così come una app che ci dettasse le fasi della meditazione – potrebbe essere utile.

Il fatto è che la pulsazione profonda del respiro-mente non è un ritmo esterno e il processo di ritorno a quella pulsazione è l’esatto opposto di una procedura automatica: è il risultato di una spoliazione che non può essere mimata, altrimenti andremo da un artificio a un’altro artificio. In parole povere, è facilmente comprensibile come cercare la spontaneità e l’attenzione al momento presente attraverso uno strumento automatico sia un paradosso Ottenere la concentrazione attraverso uno strumento esterno che ci dia la sveglia è sì camminare, ma con delle stampelle di cui non abbiamo bisogno.

Diverso il discorso invece per i numerosi filmati presenti su Internet che contengono pratiche di meditazione guidata. Se sono molto spesso fin troppo stereotipate e artefatte (la musica new age, i cimbali, la voce vellutata e narcolettica), in alcuni casi possono trasmettere davvero qualcosa, specie se si tratta di pratiche in presa diretta. Ad esempio, se si conosce il francese o l’inglese, questo breve estratto di Nathalie Delay riesce a essere veramente toccante.

Certo, internet è un mezzo straordinario perché ci permette di conoscere aspetti della vita che in altre epoche non avremmo nemmeno potuto immaginare, tuttavia se riuscissimo a stare alla larga dagli strumenti digitali almeno durante i momenti di pratica, questo non sarebbe un male.

Per meditare non ci serve nulla

Abbiamo speso molte parole ma in realtà non ci serve niente per meditare. Potremmo anzi dire che la meditazione è scoprire che non abbiamo bisogno di nulla tranne quello che c’è in questo momento: a un certo punto ci accorgiamo che non abbiamo così bisogno di dire quella cosa urgente che tanto ci premeva di precisare e, a ben vedere, il bruciore di quell’offesa comincia a essere meno vivido di fronte all’attualità del nostro respiro o della sensazione del nostro corpo. Il momento in cui i nostri pensieri, anche quelli più ossessivi, cominciano a farsi più lontani e sfumare come voci indistinte è importante, tuttavia questo distacco non va per nulla forzato.

Infatti, anche questi pensieri fanno parte del momento presente e respingere qualcosa come indesiderato non solo lo alimenterà (è una legge fondamentale che non si smette mai di imparare), ma significa separarci da ciò che c’è in questo momento, recludendoci in una sala d’aspetto in cui non si vive mai il presente, ma tutto è in funzione di quando quel maledetto pensiero, quel suono fastidioso o quel dolore alla spalla sarà cessato.

Che cosa fare? Ecco l’aspetto più difficile da descrivere. Sarebbe forte la tentazione di rispondere “non bisogna fare nulla”, ma quando di fronte a ciò che ci provoca una reazione suggeriamo un atteggiamento passivo, non intendiamo la passività rassegnata delle vittime inermi; la passività, per il meditante, è colma di potenza ed è così vasta da accogliere qualunque cosa, così come il silenzio e l’immobilità brulicano di vita, una vita talmente perfetta che qualsiasi intervento volontario apparirebbe un’azione scomposta.

Ciò è possibile però se manteniamo ancora una volta un’attenzione globale e non unicamente focalizzata sui pensieri o le sensazioni dominanti. Per cui, accogliamo pure i pensieri di sventura, non ribattiamo sul loro stesso piano cercando di smentirli ma accettiamone l’eventualità, accogliamo le emozioni che per miopia vengono definite ‘negative’, accogliamo la tristezza, la paura, anche la rabbia e sentiamole fino in fondo senza commentarle lasciando che come ogni cosa nascano, si sviluppino e muoiano.

Notiamo anche che tra un pensiero, tra un’emozione, tra una sensazione spiacevole e l’altra c’è anche il respiro che sfiora le narici, c’è anche la sensazione dei vestiti sulla pelle, il suono distante di qualcuno che lavora al di fuori della sala, il nostro corpo che risponde alle vibrazioni del pavimento, e poi forse sorge un pensiero nuovo, estraneo: anche questo è il segnale che la corazza che ci isola dal reale non è più così compatta.

Verrà un momento in cui anche quei pensieri e quelle emozioni ‘negative’ ci appariranno per quel che sono: pensieri, emozioni, sensazioni come tutte le altre, e poi più nulla. E anche se non si arriverà a tanto (è bene non sperarci, ma non è così improbabile), notiamo il ridimensionamento, il seppur lieve allentarsi della morsa, gli spiragli in ciò che in precedenza non ne ammetteva alcuno.

Attenzione però: questa attitudine volta a non respingere, o positivamente accogliere, significa risparmiarci inutili corpo-a-corpo della mente con sé stessa, ma è un atteggiamento ben diverso dall’evitare di far fronte alle situazioni che lo richiedono e, in definitiva, a evitare di vivere: se sanguino devo medicarmi, se ho perso un amico piango, così se una posizione troppo scomoda mi impedisce di concentrarmi è opportuno modificarla, se i pensieri sono troppi allora mi alzo e mi faccio un giro.

Prendermi cura della ferita, il pianto, il grido, l’ascolto del corpo che si distende mentre allungo una gamba, la passeggiata saranno la mia meditazione, ossia stare con quello che c’è, e quando tornerò a sedermi, oggi stesso o tra un mese, lo farò con più coraggio proprio perché avrò imparato che meditare non è vincolato rigidamente a delle formalità.

Una provvisoria conclusione

In questo articolo non abbiamo parlato di tecniche specifiche di concentrazione, come focalizzarsi su un oggetto esterno o le numerose tecniche di visualizzazione. Abbiamo deciso di escluderle non solo per non rendere l’articolo eccessivamente proteiforme, ma anche perché va assimilata una premessa difficile per la nostra mentalità abituata al fare per ottenere: la concentrazione di cui parliamo qui non nasce da uno sforzo ma dal rilascio di uno sforzo. Non può nascere dal progressivo prolungamento di uno stress, anche se lo stress può occasionalmente servire per ottenere una risposta di rilassamento ancora più profonda.

Eventuali tecniche di concentrazione possono essere considerate una possibile fase successiva a quanto abbiamo descritto ma non sono un ‘livello’ superiore della meditazione; servono per deframmentare l’attenzione quando è eccessivamente dispersa, ma a patto che a un certo punto siano lasciate, o il pensiero si dissolva da sé, per tornare da dove siamo venuti. La pratica minimale di presenza seduta potrebbe non averne affatto bisogno: è al tempo stesso la forma preliminare e la forma più alta di meditazione.

Molte persone, ad esempio, si sono avvicinate alle pratiche meditative durante il periodo della pandemia, forse inconsciamente, proprio per questo: quando ti rendi conto che non puoi fare nulla per cambiare il corso degli eventi, che ti trovi in una posizione da cui non puoi uscire, si creano le condizioni per un cambiamento di ‘stato’ che non è il risultato consequenziale di alcuna azione.

Abbiamo fiducia, non nella nostra forza di volontà né nella nostra capacità di concentrazione, ma nelle dinamiche gravitazionali che dipendono da forze più grandi di noi, della nostra mente, e che possono giocare a nostro favore, almeno se ci collochiamo nella postura corretta. La meditazione, quando accade, non è per merito nostro.

Ulteriori risorse

Per ulteriori approfondimenti, rimandiamo alla sezione sulla meditazione del nostro blog, in cui ci sono già molti approfondimenti di natura storica, neuroscientifica e filosofica, e dove altri contributi sicuramente andranno ad aggiungersi in futuro.

Appendice: tre mudra per la meditazione

Le tre immagini sono tratte da Yogapedia.

Gyan mudra, forse la mudra più conosciuta (e bistrattata nelle pubblicità). Pollice e indice a contatto come se tenessimo fra le dita un granello di sabbia, le altre tre dita unite ed allungate dolcemente, come un prolungamento dell’incavo del palmo della mano; il dorso della mano appoggiato sul ginocchio o sulla coscia.

Dhyana mudra, altra mudra di meditazione molto diffusa, soprattutto in ambito buddhista. Mano destra deposta nella mano sinistra, i pollici a contatto in posizione neutra. C’è un detto riguardo a questa mudra, “né monti né valli” a intendere che quando i pensieri prendono il sopravvento, i pollici montano verso l’altro formando una punta; quando invece sprofondiamo nel sonno, i pollici ricadono verso il basso.

Bhairava mudra può essere confusa con dhyana mudra, ma la differenza è netta. Il dorso della mano destra riposa nel palmo della sinistra, ma i pollici non si toccano. La mudra riposa in grembo, o a diverse altezze (al plesso solare o al centro del petto), ma le mani rimangono sempre aperte, non ci deve mai essere una flessione tra le dita e il palmo.

Torna a Spalle, braccia e mani.