Sono belle le inversioni, gli equilibrismi sulle mani, il fluire delle sequenze con l’alternarsi del respiro, le argute soluzioni posturali. Ma se la pratica non porta a sentirsi comodi nella posizione seduta, riposando in sé stessi, rimarrà ben poco nella fretta di rialzarsi.

Le posizioni sedute sono le āsana più antiche dello yoga. A quanto ne sappiamo (ne abbiamo parlato altrove), il termine stesso āsana indicava originariamente un modo di sedersi per la meditazione e il controllo del respiro, e solo successivamente il termine avrebbe incluso posture che hanno scopi terapeutici e preparatori.

Sedersi è l’alfa e l’omega e contiene in sé tutti i suoni dell’alfabeto dello yoga. Tutta la pratica e la sua efficacia dipende da come ci si siede prima, dopo e durante. Forse non ha nemmeno tanta importanza quale tra le posizioni meditative codificate scegliere, e varrebbe lo stesso stare su una sedia: conta il gesto, essenziale, di stare. Né distesi nell’abbandono passivo alla terra, né nel farsi attivo della posizione: stare seduti è, corporalmente, l’equivalente della pausa nel respiro. Se non vi fosse ascolto a questa fase, tutto si risolverebbe in un rimbalzo tra inspiro ed espiro, non rimarrebbe spazio per l’intuizione dello spazio.

Eppure, incontriamo molto spesso praticanti con diversi anni di esperienza – e con notevole mobilità – che non sono in grado di sedersi per pochi minuti, anche se con facilitazioni: al netto delle difficoltà fisiche, la loro mente, come tutte le menti, ha bisogno di un corpo che si muove. Solo, non è stato insegnato loro a osservare questo fenomeno invece di perdervi la testa, e a non credere alla fase acuta dell’insofferenza, perché il gioco dell’anticipazione mentale prelude all’inaspettato, all’ascolto reale.

Con il dovuto tatto e la dovuta decisione, riteniamo che il compito dell’insegnante è dimostrare che il mostro non esiste, più che creare nuove distrazioni per far sì che l’allievo guardi dall’altra parte. Il problema è che spesso queste posizioni vengono percepite – in primo luogo dagli insegnanti stessi – come ‘tempi morti’ tra una cosa e l’altra da fare, sottovalutandone peraltro gli effetti psicofisici addirittura superiori rispetto agli altri e più giovani āsana.

In realtà, tutto ciò che è essenziale nello yoga accade proprio ora, forse proprio perché sono momenti che il comune modo di pensare ritiene morti. È tutt’altro che una glorificazione dell’ozio, è come accorgersi che lo spazio che si riteneva vuoto è invece vivo. Perché se non si capovolge prima la prospettiva, care yogini e cari yogi, è del tutto inutile che capovolgiate il corpo.

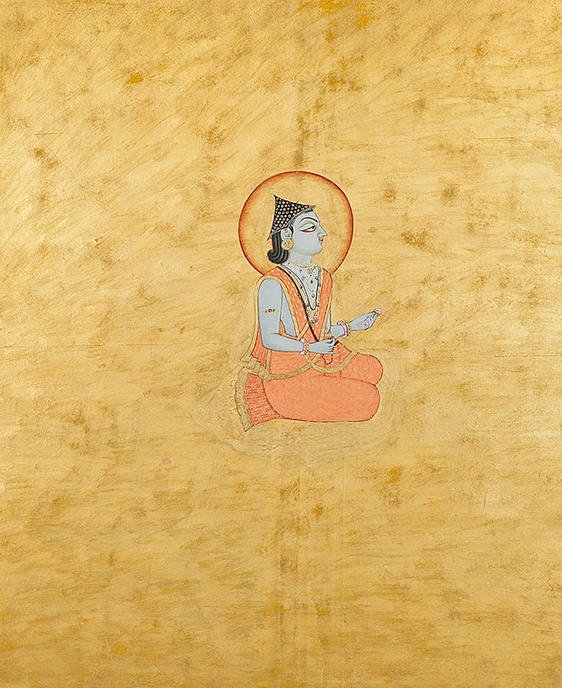

Per questo, a chi ci domanda cosa fare quando è solo, ci sentiamo di dire: siedi in una qualunque posizione a gambe incrociate o sui talloni (quella nella foto è siddhāsana, ma puoi anche allentare le gambe). Usa anche un cuscino o due se ti può aiutare. Come detto, può anche andare bene una sedia, purché la schiena non si appoggi. Possibilmente, il peso che scivola verso la zona genitale e le cosce, la testa sopra il bacino, spalle e scapole a riposo, che scivolano naturalmente aprendo un leggero spazio nel petto. Rimani qualche istante ad ascoltare, senza cercare di elevarti volitivamente, e senza accasciarti: in equilibrio tra il peso deposto nel suolo e l’aria in cui si erige la colonna. Non correggere nulla. Tutto ciò che arriva può essere ascoltato, compresa la voglia di muoversi.

Quando non c’è più alcuna differenza tra andare e restare, allora può arrivare il momento di muoversi verso qualcos’altro. Ma se non sai stare in una posizione seduta, non hai mai fatto yoga.

Leggi

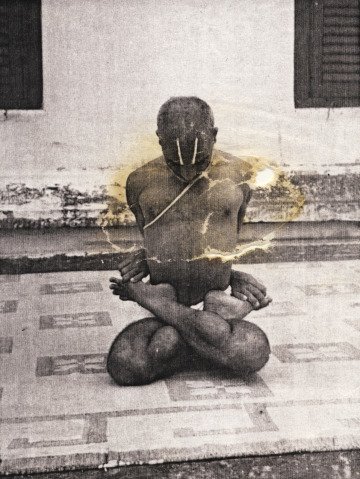

However, for most ascetics, the advertised globalized yoga is a form of gymnastics, completely unrelated to the meaning and the spiritual goal that their yoga sets. For ascetics, yoga is not something to be done every other day or once a week, but it is an individual discipline that involves following precise rules and precepts, focusing on a single objective and, in doing so, obtaining the true knowledge of the self, of the reality, or the union with Paramātmā and so on.

However, for most ascetics, the advertised globalized yoga is a form of gymnastics, completely unrelated to the meaning and the spiritual goal that their yoga sets. For ascetics, yoga is not something to be done every other day or once a week, but it is an individual discipline that involves following precise rules and precepts, focusing on a single objective and, in doing so, obtaining the true knowledge of the self, of the reality, or the union with Paramātmā and so on.

The first time I practically approached yoga was in 2006 in Rishikesh: I started a course and followed classes twice a day, plus an evening meditation session. Back in Italy, I looked for teachers similar to that I had in Rishikesh, and I was deeply disappointed. I tried again with yoga in 2010 in Varanasi, with a fantastic teacher who did only one-on-one lessons. With him I resumed doing āsana and prāṇāyāma, but I never found a teacher who was able to go beyond them.

The first time I practically approached yoga was in 2006 in Rishikesh: I started a course and followed classes twice a day, plus an evening meditation session. Back in Italy, I looked for teachers similar to that I had in Rishikesh, and I was deeply disappointed. I tried again with yoga in 2010 in Varanasi, with a fantastic teacher who did only one-on-one lessons. With him I resumed doing āsana and prāṇāyāma, but I never found a teacher who was able to go beyond them.