Sono alto 6 metri e tutto è importante

Einstürzende Neubauten, Yu Gung

Sono alto 9 metri e tutto è più che importante

Sono alto 12 metri e tutto è inconcepibile

Nutri il mio ego!

Nutri il mio ego!

Nutri il mio ego!

Nutri il mio ego a go go

Qualche anno fa, una persona mi confessò di aver abbandonato lo yoga quando la sua insegnante morì di cancro, perché non riusciva ad accettare che una persona così devota alla pratica e così attenta a un’alimentazione sana avesse potuto soccombere alla malattia.

Le aspettative nello yoga possono essere molto alte – anche se non sempre così alte – in particolar modo riguardo alla salute, ma in generale alla capacità di andare oltre i limiti, che viene sempre esaltata.

Quando si intrecciano con poca chiarezza aspirazioni spirituali e tensione verso il benessere, slanci morali e istanze igieniche, è facile cedere alla suggestione che ci si possa sottrarre al normale decorso della vita, così come alle regole di comune convivenza o alle leggi della fisica. La delusione di tali aspettative implica spesso una vera e propria perdita di fede, o, specularmente, il rifiuto dell’evidenza. Come alla morte dello Starec Zosima nei Karamazov, si domanda al proprio cadavere di non puzzare.

L’idea che lo yoga comporti una superdotazione, come vedremo, è probabilmente antica come lo yoga stesso. Certo, oggi in pochi pretendono miracoli eclatanti come l’ubiquità o la possibilità di attraversare i le pareti. Ma poco cambia che si tratti della felicità che tanta iconografia giuliva suggerisce, del successo materiale o della potenza sessuale, della liberazione dei potenziali umani e del superamento dei propri limiti, o ancora, come accennato, della guarigione fisica o spirituale: il calcolo che la benedizione valga bene una messa è inevitabile, ma non è la questione cruciale.

Il problema, a monte, è stabilire se l’oggetto di ricerca dello yogi possa essere considerato un oggetto. Alzando leggermente il livello, anche la ricerca di autorealizzazione – qualunque cosa si inserisca in questo contenitore: santità, unione con l’assoluto, successo personale e sbandamento dei nemici – non muta i termini della questione, se non si rimette in discussione grammaticalmente il soggetto che cerca.

In altre parole, se l’obiettivo è qualcosa, fosse anche la dissoluzione stessa dell’ego, si finisce per dare per acquisita e prendere troppo sul serio la sostanza del chi, rinforzandone anche i tratti patologici in proporzione all’investimento di energie. Alcune possibili conseguenze sono ben descritte in un articolo di Christopher Wallis dal titolo molto eloquente: How yoga can turn a jerk into an even bigger jerk.

In altri termini, se l’obiettivo è qualcosa di oggettivabile, lo yoga può essere strumentalizzato indipendentemente dall’orientamento – e per orientamento si intende qui la chiarezza di una direzione, non garantita dalle chiacchiere su osservanze e astinenze di cui ci si ama ornare come di un ciondolo di Ganesha o di un tatuaggio della sillaba OM.

Il tema è arduo in un’epoca che non contempla ciò che non produce e non è impugnabile come strumento di autoaffermazione. Si ricorre spesso nel paradosso dell’attore di successo che folgorato dalla non dualità concede interviste in cui afferma di non esistere, diventando l’idolo della sempre più vasta nicchia degli intenditori di spiritualità.

Le esigenze e le manifestazioni dello yoga globalizzato potranno quindi sembrare forse triviali e prosaiche rispetto a quanto esposto di seguito, che riguarda prevalentemente la tradizione premoderna, da cui ci separa un contesto socioculturale del tutto diverso e, probabilmente, una tempra non comparabile.

Eppure, il dilemma che emerge è lo stesso, stessa è la tentazione o l’abbaglio di reificare e di appropriarsi dei risultati dello yoga, e non sempre, come giustamente osserva Wallis nell’articolo citato più sopra, i testi hathayogici esprimono una posizione chiara sull’orientamento, concentrandosi sull’esposizione di tecniche e su compensi iperbolici, quasi si trattasse per il singolo praticante di conquistare o di distruggere il mondo a proprio piacere premendo i tasti giusti.

È perciò proprio in questa ambiguità che ci muoveremo, un’ombra che cammina da lungo tempo accanto allo yoga, ad avvertirci che non c’è nessuna tecnica che in sé può chiarificare e integrare le oscurità che ognuno reca in sé. Nessuna pillola può aiutarci in questo, nessuna mudra e nessuna ripetizione di mantra, finché c’è qualcuno che dà se stesso per scontato.

Contenuti

Le siddhi, ovvero, a un passo dall’onnipotenza

Il termine siddhi indica etimologicamente un conseguimento, uno stato di perfezione. La siddhi suprema è la realizzazione dello yoga e in alcuni casi essa coincide con l’abbandono volontario del corpo. In termini più ristretti, siddhi può indicare la perfezione di una tecnica, oppure uno dei tanti poteri sovrannaturali che emergono dalla pratica.

Ma quando sono assorti nello yoga (yukta), gli yogi, che sono superiori a noi, che ricevono la grazia di una qualità prodotta dallo yoga, assumono la capacità di vedere correttamente la natura del proprio sé e degli altri, etere, spazio, tempo, aria, atomi e menti, di qualità, azioni, universali e particolari che sono inerenti in queste cose, e dell’inerenza.

Inoltre, gli yogi che sono eccezionalmente impegnati nello yoga (viyukta), come risultato di una capacità che sorge grazie a una qualità prodotta dallo yoga dopo il disegno di quattro fattori, possono percepire cose che sono sottili, nascoste o lontane.1Praśastapāda’s Padārthadharmasaṃgraha commentary on Vaiśeṣikasūtra 8.12.2.1. 24, in J. Mallinson – M. Singleton, Roots of Yoga, Penguin, 2017

È tuttavia riduttivo relegare le siddhi nell’ambito dei poteri magici o della capacità di compiere miracoli. Al di là delle credenze popolari e degli elementi fantastici in cui sono immerse le figure leggendarie degli yogin, le siddhi rientrano nel loro particolare modo di integrarsi nel mondo e di conoscerlo,2Vedi Gioia Lussana, ‘Come lo yogi conosce il mondo’, in La dea che scorre: la matrice femminile nello Yoga tantrico, OM edizioni, 2017 di farsi compendio vivente di macrocosmo e microcosmo, trascendendo le normali leggi naturali.

In ogni caso, nella letteratura yogica premoderna, è raro che si metta in discussione che lo yoga comporti l’insorgere di qualità straordinarie. È una tuttavia una preoccupazione ben più costante stabilire se tali qualità siano un obiettivo plausibile della pratica dello yoga, o una loro premessa, oppure un loro sottoprodotto più o meno desiderato e desiderabile.

Patanjali, ad esempio, pur elencando ampiamente nel libro III degli Yoga Sutra numerose siddhi che insorgono dalla concentrazione su svariati oggetti, nel sutra 37 avverte che i poteri sono tali solo quando insorgono in una mente attiva, mentre sono ostacoli quando lo yogi è assorbito nel samadhi.

In ambito tantrico, del resto, è comune la distinzione tra coloro che cercano i poteri – anche per la soddisfazione di desideri personali – e coloro che cercano la liberazione. I primi generalmente sono asceti, mentre i secondi sono laici. Non deve stupire che la maggior parte dei testi tantrici siano rivolti a questi ultimi e contengano descrizioni estese di metodi diretti per ottenere poteri sovrannaturali. Come afferma Abhinavagupta nel Tantraloka:

Coloro dunque che hanno dedicato i loro esercizi ai vari principi come la terra, ecc., conseguono soltanto i vari poteri ( siddhi ) [ad essi collegati]. La frequentazione dei luoghi sacri serve invece alla liberazione.

L’ardore

Le più antiche testimonianze sulle siddhi non possono essere scisse dalla nozione tapas (letteralmente, ‘ardore’), ovvero dalle pratiche di austerità di cui offrono testimonianze il Mahabharata, il Ramayana e i purana, e grazie alle quali gli asceti si avvicinano agli dèi e talvolta destano in questi ultimi preoccupazione.

Queste pratiche possono contemplare tanto il voto del silenzio, quanto mantenere un braccio sollevato anche per diversi anni (perdendone l’uso), trascorrere molte ore al giorno in acqua o in posizioni complesse sotto il sole, digiunare o cibarsi di sola frutta. Le austerità, come rilevano gli studi etnografici in corso di Daniela Bevilacqua per lo haṭhayoga Project,3Daniela Bevilacqua, Let the Sādhus Talk. Ascetic practitioners of yoga in northern India sono tutt’oggi un elemento fondante dello haṭhayoga presso i sadhu appartenenti alle tradizioni più antiche.

Il concetto di tapas non si riferisce solamente alla prassi in sé, ma anche all’attitudine di offrirsi interamente alla pratica, mossi dalla volontà di bruciare le impurità e l’ignoranza a qualsiasi costo. Pertanto, il tapas può essere trasposto anche nella ritenzione del respiro o nella meditazione. Queste pratiche sono altrettanto foriere di siddhi.

Esibire le siddhi

Se da grandi rinunce derivano grandi poteri, da grandi poteri è difficile non essere irretiti. Non solo perché, come abbiamo già visto, le siddhi possono essere una distrazione in relazione agli autentici obiettivi dello yoga; il problema si complica quando il potere è pubblicamente esibito.

Il Dattātreyayogaśāstra, uno dei primi trattati dedicati interamente allo haṭhayoga, raccomanda di evitare la pubblica esibizione delle siddhi, e di mostrarsi tra la gente come una persona semplice.

“Altrimenti, [lo yogi] sicuramente acquisirà molti discepoli, e costoro si sentiranno obbligati a chiedere a quel signore tra gli yogi di risolvere i loro vari problemi. Occupato a risolverli, egli [lo yogi] dimenticherà la propria pratica. Trascurando la sua pratica diventerà un uomo ordinario.”4Dattātreyayogaśāstra 99–107, in J. Mallinson – M. Singleton, Roots of Yoga, Penguin, 2017

Più possibilista, il Pañcārthabhāṣya ammette che le siddhi possano essere utilizzate per attrarre gli allievi, anche se mette in guardia dal diffondere l’idea che possano essere acquistati per denaro.5Pañcārthabhāṣya, 1.20.26

Di quali e quanti avvertimenti possiamo far tesoro oggi, quando la linea tra il mostrare e l’esibire non è mai stata così sottile e la sovraesposizione del corpo degli insegnanti non ha mai avuto così tanti strumenti a disposizione; dove i pericoli di un rapporto disfunzionale tra insegnante e allievi non sono più limitati a ristrette cerchie; e dove, infine, la compravendita di doti straordinarie, di poteri terapeutici e di attestazioni direttamente ‘da antiche conoscenze’ è prassi comune?

Ma per trovare l’anello mancante tra i poteri sovrannaturali delle siddhi e il carisma che emana dalle abilità eminentemente fisiche nello yoga globalizzato occorre procedere per ordine e cogliere un tassello mancante.

La perfezione del corpo, lo yoga come spettacolo

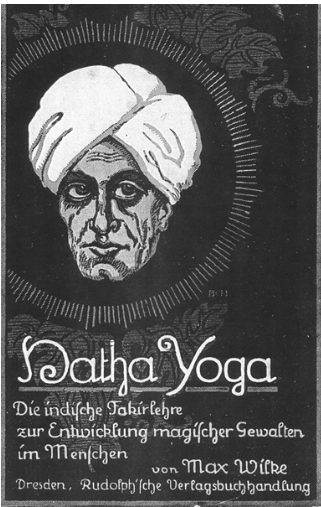

Strana sorte quella degli yogin. Tra il medioevo e il XIX secolo furono noti soprattutto come temibili asceti combattenti che insidiavano le rotte del commercio nell’India del Nord.

Alla fine dell’800, la figura dello hathayogi era popolarmente associata al mendicante che si esibiva in contorsioni e altre stravaganze, come sdraiarsi su un letto di chiodi o farsi seppellire vivo. Tali esibizioni suscitavano sentimenti misti di curiosità e di disprezzo sia da parte degli occidentali, sia da parte della cultura hindu ufficiale.

Era difficile prevedere che, di lì a poco, con il risorgere del sentimento nazionale indiano, la fisicità dello haṭhayoga sarebbe tornata in auge proprio in risposta allo stereotipo coloniale, che rappresentava l’intera popolazione indiana spiritualmente e fisicamente inferiore, e per questo bisognosa della guida britannica.

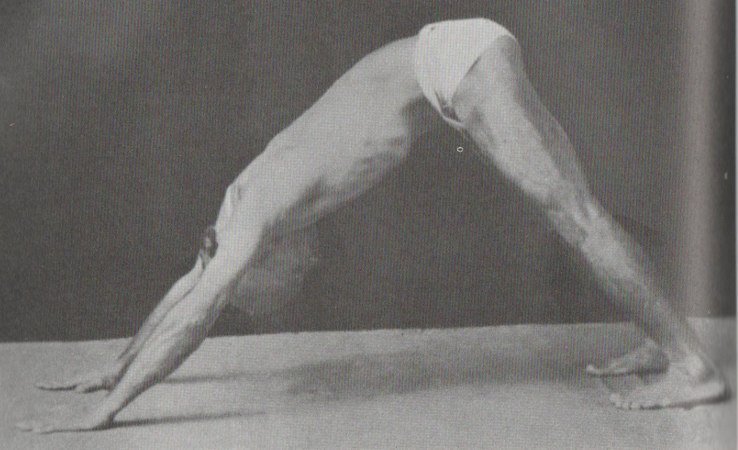

La nuova siddhi sarebbe diventata la perfezione del corpo: forza fisica, estrema flessibilità, salute. Le influenze di discipline fisiche indigene ed esotiche, di allenamenti militari e della medicina occidentale ebbero un ruolo non secondario in ciò, come documentato da Mark Singleton in The Yoga Body.6Mark Singleton, Yoga Body: The Origins of Modern Posture Practice, Oxford University Press, 2010

Proprio all’alba di questa rinascita, negli anni ‘20 del secolo scorso, troviamo il suo principale protagonista, Tirumalai Krishnamacharya. Il futuro maestro del palazzo di Mysore fatica a trovare studenti ed è impiegato in una piantagione di caffè, ma viaggia di continuo per dare pubbliche dimostrazioni e lezioni di yoga. Fernando Pagéz Ruiz, in un articolo del 2007 su Yoga Journal, rievocò quel periodo:

Krishnamacharaya cercò di popolarizzare lo yoga dimostrando le siddhi, le facoltà supernormali del corpo yogico. Queste dimostrazioni, pensate per stimolare l’interesse verso una tradizione in declino, includevano la sospensione del battito cardiaco, fermare macchine con le mani nude, eseguire āsana complesse e sollevare oggetti con i suoi denti. Per insegnare alla gente lo yoga, Krishnamacharya riteneva di dover prima avere la loro attenzione.

Alla luce degli elementi innovativi e spesso circensi che Krishnamacharya introdurrà negli anni Trenta, Singleton giudica altamente probabile che “l’elevata spettacolarizzazione delle āsana praticata dai suoi allievi maggiori negli anni a seguire avesse una funzione similare e rientrasse nel diffuso tema del ‘moderno uomo forte’.”

Gli ‘allievi maggiori’ di Krishnamacharya furono BKS Iyengar e Pattabhi Jois; mentre Krishnamacharya si dedicò in seguito a una forma di insegnamento più intima e privata, i contributi di Iyengar e Jois sono la matrice di ciò che negli anni a seguire, con un altro colpo di scena imprevedibile, sarebbe diventato lo yoga globalizzato che oggi conosciamo.

Conclusioni

Ritengo che questa parziale e incompleta panoramica sulle siddhi, vere o presunte, in senso stretto o lato, tenute nascoste o esibite, ci possa aiutare a riflettere. Molti sono gli interrogativi che possono essere attualizzati e trasposti, mutatis mutandis, anche nel contesto della pratica e dell’insegnamento odierno.

Oggi il pubblico dello yoga non è più una selezionatissima platea pronta a tutto, e per questo, sotto diversi aspetti, è più vulnerabile all’idea di affidarsi a scorciatoie che possano risolvere i propri problemi.

Ai complessi e ancora poco esplorati rapporti con le dottrine di origine, si aggiunge una relazione non sempre funzionale con il paradigma medico scientifico e con il principio di autorità (vedi i dettagliati elenchi di effetti terapeutici che i manuali elencano con invidiabile sicurezza, ma con scarse o nulle evidenze), oltre che con i modelli estetici propri della cultura fisica e con le esigenze di pubblicità e di spettacolarizzazione.

Tuttavia, proprio perché lo yoga sfiora oggi tutti questi campi ma è anche – o soprattutto – qualcos’altro, proprio perché, almeno negli intenti, abbraccia trascendenza e immanenza al tempo stesso, l’ideale di superdotazione rimane ancora un sogno mostruosamente inconfessabile, un abbaglio perennemente possibile.

Un sonoro bagno di realtà è sempre una benedizione, finché persiste l’illusione di essere padroni del proprio destino, finché i sogni di onnipotenza non si dissolvono nel riconoscimento della propria impotenza, in cui davvero tutto diviene possibile, ma non come previsto.

Note

| ↑1 | Praśastapāda’s Padārthadharmasaṃgraha commentary on Vaiśeṣikasūtra 8.12.2.1. 24, in J. Mallinson – M. Singleton, Roots of Yoga, Penguin, 2017 |

|---|---|

| ↑2 | Vedi Gioia Lussana, ‘Come lo yogi conosce il mondo’, in La dea che scorre: la matrice femminile nello Yoga tantrico, OM edizioni, 2017 |

| ↑3 | Daniela Bevilacqua, Let the Sādhus Talk. Ascetic practitioners of yoga in northern India |

| ↑4 | Dattātreyayogaśāstra 99–107, in J. Mallinson – M. Singleton, Roots of Yoga, Penguin, 2017 |

| ↑5 | Pañcārthabhāṣya, 1.20.26 |

| ↑6 | Mark Singleton, Yoga Body: The Origins of Modern Posture Practice, Oxford University Press, 2010 |

Inerzia e vitalità sono due facce della stessa medaglia: inizia solo ora a manifestarsi quell’esserci senza una ragione e senza utilità che è caratteristico del gioco dell’energia nella forma più libera.

Inerzia e vitalità sono due facce della stessa medaglia: inizia solo ora a manifestarsi quell’esserci senza una ragione e senza utilità che è caratteristico del gioco dell’energia nella forma più libera. Questi momenti, come la tendenza della mente a proiettarsi verso qualcosa al termine di una seduta, sono manifestazioni di diversi stati di energia: soddisfatta e satura di sé stessa nel primo caso; con ancora del carburante da bruciare, qualcosa che è stato tenuto in riserva e deve risolversi, nel secondo.

Questi momenti, come la tendenza della mente a proiettarsi verso qualcosa al termine di una seduta, sono manifestazioni di diversi stati di energia: soddisfatta e satura di sé stessa nel primo caso; con ancora del carburante da bruciare, qualcosa che è stato tenuto in riserva e deve risolversi, nel secondo.