Può sembrare strano che in molte religioni, non solo orientali, il divino si presenti spesso in veste terrifica e distruttrice. Di Dio siamo abituati a considerare l’aspetto creativo. A lui ci rivolgiamo per chiedergli di preservare ciò che esiste e con lui ce la prendiamo per i terremoti o se un bambino muore. Tuttavia, siamo riluttanti […]

Leggibhagavadgita

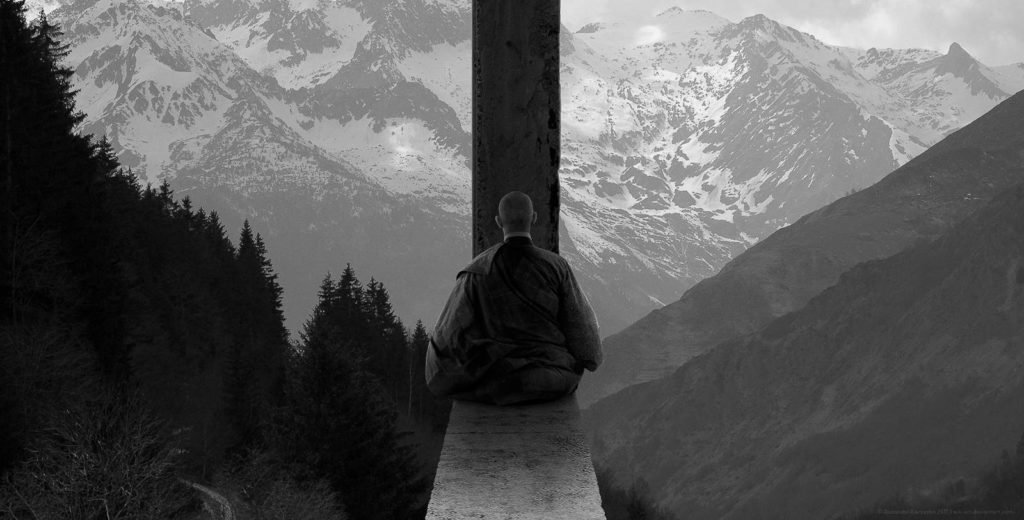

Lo Zen e l’arte di spaccarsi le palle con la meditazione

Su internet circolano ormai moltissime infografiche che illustrano i benefici del meditare sotto l’aspetto fisiologico e mentale. Lo fanno spesso con qualche immagine stereotipata di tramonti o di cascate, volti sorridenti e corredandolo con qualche nuovo studio ‘scientifico’ sull’attività cerebrale dei meditanti – abbiamo visto, del resto, quanto gli studi scientifici raramente siano compresi per quello che […]

Leggi